咨询电话:400-007-9000,13501208501(马老师)

AI大模型正从“底盘”重构一切

发布时间:2025-11-14 13:56 文章来源:华夏基石 作者:高红冰 点击:次

文 / 高红冰,阿里巴巴集团原副总裁、原阿里研究院院长,上海财经大学数字经济研究院院长、教授

来源:华夏基石e洞察(ID:chnstonewx)

本文根据高红冰教授在2025华夏基石第12届十月管理高峰论坛上的演讲整理,文章仅代表作者本人观点

我是2012年加入阿里巴巴的,从当年淘宝交易额4200亿,12年以来一直陪伴走到了去年底的接近9万亿。2012年加入阿里巴巴之前,我曾断言,阿里巴巴未来10年交易额会超过10万亿。之后,我就围绕10万亿平台经济交易规模的发展路径,系统设计阿里巴巴的战略和政策研究,这是在一个互联网驱动的商业系统现象级的高增长情况下来设定的战略话题,不是小的局部的某一个判断,可以说,某种程度上,它代表了这个阶段的互联网商业变革的主逻辑和主脉络。

我的分享有四个部分。前言部分:回应大周期主题;第一部分:谈谈技术对商业要素的重构(人、货、场、履约)。第二部分:人性驱动下的“意义资本”的价值倍增;第三部分:大模型时代的投资,即把商业跟大模型拉到一起看投资:资本市场的投资,企业自己要不要投资,以及AI人才的投资怎么做。

01

大周期的N种定义:技术产业与经济社会的阶段划分

第一种定义:未来学家托夫勒把人类文明史划分为三次浪潮,即分为第一次浪潮——农业革命;第二次浪潮——工业革命;第三次浪潮:信息革命。

第二种定义:技术革命的五次浪潮,即演化经济学家卡洛塔·佩蕾丝的技术-经济范式理论——

• 第一次浪潮(1771年起):机械化与运河时代,以纺织机械化和水力驱动为标志;

• 第二次浪潮(1829年起):蒸汽与铁路时代,推动全国铁路网和电报系统建设;

• 第三次浪潮(1875年起):钢铁、电力与重工业时代,形成大规模基础设施网络;

• 第四次浪潮(1908年起):石油、汽车与大规模生产时代,催生现代城市与公路体系;

• 第五次浪潮(1971年起):信息与通信时代,以微电子、互联网和数字基建为核心。

第三种定义:四次工业革命。这是目前最为通行的说法。

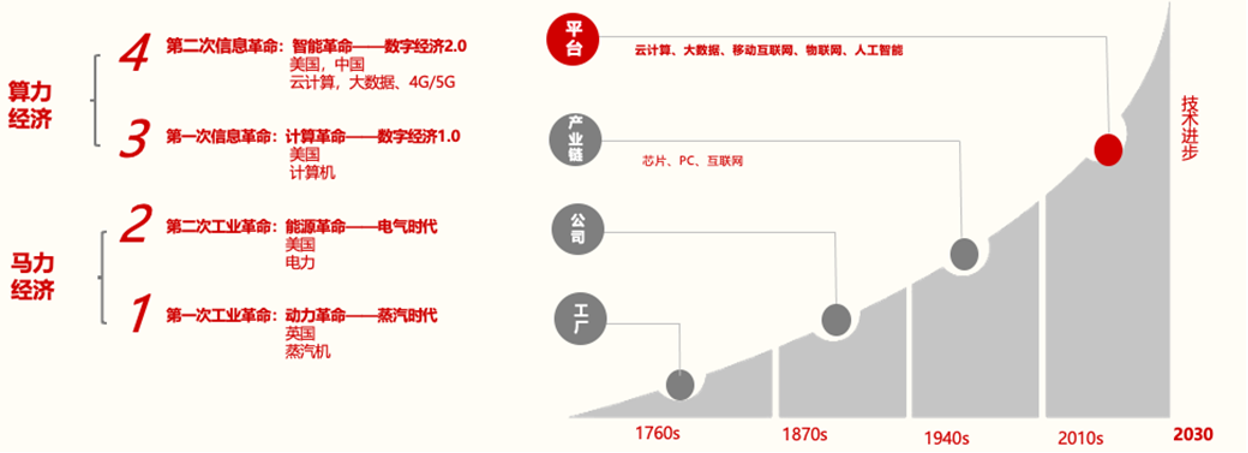

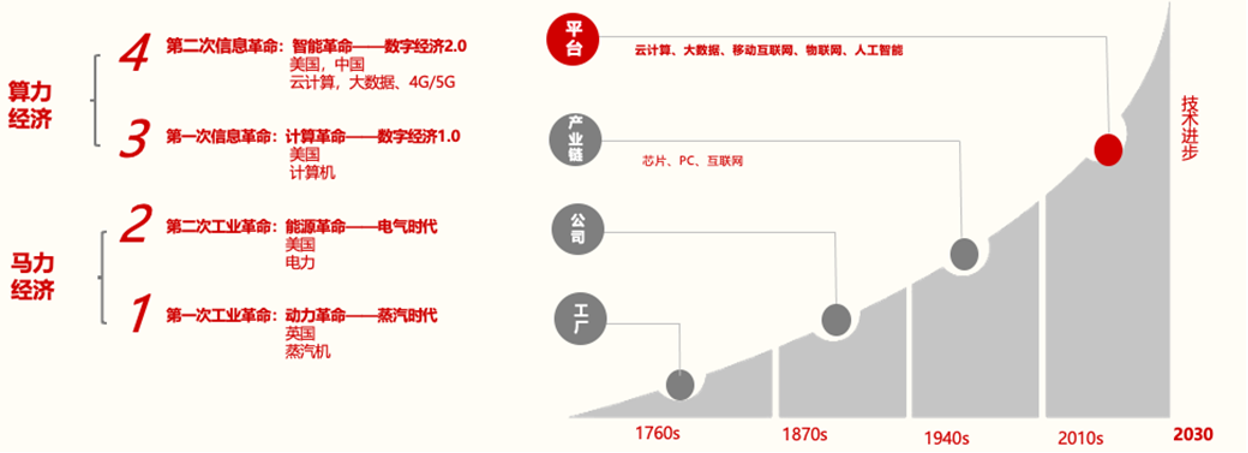

我稍微总结一下,按照发展动力学来看,主要是两个动力:一个是蒸汽机和电力的动力,一个是计算和智能的算力动力,从动力的角度来讨论经济、社会、政治、军事以及企业的发展。

我稍微总结一下,按照发展动力学来看,主要是两个动力:一个是蒸汽机和电力的动力,一个是计算和智能的算力动力,从动力的角度来讨论经济、社会、政治、军事以及企业的发展。

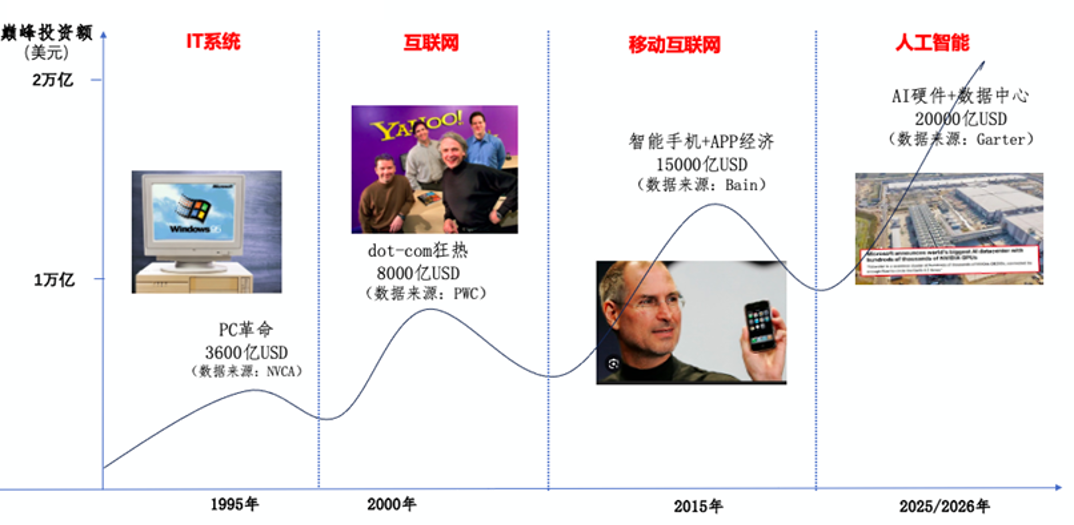

第四种定义:“三浪论”。今天我从经济的角度来报告一下我们三年前的一个研究成果——“三浪论”,即过去70年,数字经济发生了三次浪潮,基本上每20多年一个周期。我们之所以将数字经济进行这样划分,是为了更深入更清楚地看到经济、产业变革的实质和焦点。

第一浪:1980年—2000年。这是个IT的变革周期,两个标志:一是个人电脑进家庭,二是信息系统进办公室,进工厂。代表企业是IBM,市值最高的时候是2000亿美元。

第一浪:1980年—2000年。这是个IT的变革周期,两个标志:一是个人电脑进家庭,二是信息系统进办公室,进工厂。代表企业是IBM,市值最高的时候是2000亿美元。

第二浪:2000年—2022年。2000年以后,尤其是2008年、2009年移动互联网爆炸增长,推动了平台经济高速发展,进入到一个新的发展阶段。这个阶段出现了超级平台企业,如美国的七姊妹,中国的BAT等,苹果、微软超过了3万亿美元,中国腾讯、阿里一度达到了9000亿美元。

如果以这个量级为基础讨论商业和产业的生态,那么,从CEO角度应该如何建立起新一套新的管理哲学?在这个数字经济阶段,平台运营管理绝不是关起门可以做的,这时候的平台企业跟生态的方方面面都要发生各种各样的重大关联。

以淘宝为例,平台上有1000万个商家、10亿消费者,以及上百万服务商,每天都在开展大规模协作,各种利益关系、各种分工、各种开放合作都在发生,这就要用新的管理哲学去架构。如果哪个环节做错了,企业发展就会受到重大阻碍。比如商品问题,消费者体验问题,商家服务管理问题,平台与商家的管理系统和数据分享问题,以及传播与各种事件的管控问题等,平台企业已经处在高度社会化环境下,原有的局域网的企业管理经验和方法已经难以适应。

在美国,七姊妹积累了大量的消费者和用户,Facebook有超过30亿用户,微信十几个亿用户,淘宝、支付宝也有十几亿用户。如何看平台企业,如何理解大数据?实际上,在APP推广普及以后,产业了大数量级的规模用户,用户使用过程中,经由一个账户、一个密码沉淀数据,生产数据,平台企业将数据打标分类,对数据进行加工生产,从而驱动商业、驱动业务,数据的使用变成平台经济的发展动力。因此,数字资产、数据驱动的商业,在平台上体现得淋漓尽致,用平台买卖商品、社交、投资、理财等,必然要跟数据发生关系,离开这些数据关系,肯定做不好平台经济,这就是我们所讲的数据驱动生产力和经济发展有关键。

第三浪:2022年—2022年以后,进入第三个浪潮——智能化浪潮。代表性企业如英伟达,市值已过5万亿美元。

三年前我曾断言,10年之内这个阶段将会出现10万亿美元市值的公司。做这样的断言容易,但背后蕴含的发展动力学、组织、管理、创新和整个产业界的转型怎么做却会牵涉到很多的问题。这两天,英伟达市值已过5万亿美元,从IT到互联网,苹果穿越过来能不能成功?微软穿越过来能不能成功?OpenAI是这次变革最大的发动机,当我们跟随着往前走的时候,发现互联网平台企业有天然的优势:有大量的用户数据、储备着大量的现金、各种应用场景、各种各样的人才,以及创新型的组织,都是拥抱这个变革的资源所在。但是,这里的玩法不是用互联网的玩法,要改变另一个创新视角:就是用数据、智能的方式重构应用场景和业务,尤其是对组织要进行重大变革,互联网的应用场景并不是AI大模型的应用场景,也就是说,用互联网的成功干不成智能化的成功——八成干不成,两成能干成。IT时代成功的企业穿越到平台经济时代的企业,只有苹果和微软成功了。其他的都被边缘化,所谓边缘化,是指市值不超过5000亿美元。所以,互联网到来的时候,商业生态在重新塑造,重新分化,重新定位。这一轮AI大模型来临,商业及商业的各个要素更面临一场空前的从底盘变革的重构。

我讲的“三浪”,以20多年为一个周期。现在,进入一个新的周期,我们为这个周期的发展做好准备了吗?如何解决我们当下面临的AI大模型产业变革带来的焦虑和困惑?

那么,从更长的时间段来看,从工业革命走到今天的数字革命,我们的商业发生着怎么样的变化?

工业革命后,世界上出现了各种产品的大规模生产,为解决规模生产的销售问题,随之产生了配套的大规模零售体系,比如奥特莱斯、沃尔玛。与规模化生产、规模零售相适应,随之产生了标准化的生产组织方式,这是工业革命的成果。但是,今天,这个产业和商业的逻辑发生了重大变化,出现大量的需求个性化后,规模化生产怎么适配个性化需求?这给我们商业的发展带来了巨大的挑战。

还出现了一个新的现象,即履约和交付的社会化。想象一下,今天帮我们做商品送达和履约的,是那些跑外卖、送货的快递员,他们人数已经近千万。所谓履约的社会化,就是做企业的,你不用管那么多了,你做出商品,就有人帮助你将它送到消费者那里,这个履约的社会化和规模化,由于大规模专业化分工,形成了更低的履约成本。试想一下,一天这么多包裹产生出来,谁来组织跨过那么多的履约主体完美地送到消费者手中?这是一个多么了不起的、现象级的巨大组织系统。这很值得大家关注和讨论。所以,商业的社会化发展,已经不是过去关起门来做的模式,而是一个巨大的对等开放和社会化协作系统。

02

技术驱动:“人货场履约”四要素的重构

技术到底对商业要素产生什么重大影响?我们分别从人、货、场、履约四要素来讨论。

人的重塑,从静态数字标签,到动态行为识别,原来是把数据拿过来做统计分析,现在是每一秒的行为都转变成即时化的数据流,用数据来驱动来做商业。货的重塑,从货的角度理解,原来是人找货,现在是货找人;原来是B2C,现在是C2B。场的重塑,数字时代,场是无所不在的,人在哪儿,场在哪儿,没有固定的场,是动态的场,是移动的场,今天来看,线上线下就是一个伪命题。线下商业如果不是用线上APP把人与商品的打通数据捆绑在于一起,商业没法做。然后,讨论履约的重塑,路径和时空的重叠问题,再到组织,从人的树状组织,到人与AI数字人的协同网络,AI时代的企业组织,人与AI数字人的配比关系,可能是1:1000,即一个人配1000个数字人。

第一,数字化和大模型驱动,转向消费者为中心,重构了“人货场履约”的关系。

在数字化场景下,我们会发现,用户变了,商品变了,履约也在变,场景也在变,所有关系都在转变,最关键的是从“产品为中心”转向了“消费者为中心”。现在大家经常说“商业本质没有变过”,千万别信这句话,这句话是对商家说的。虽然还是买卖关系,但今天倒过来了,是从卖到买,这里的实质是消费者的需求在变,消费者与商品的关系在变。数字化赋能消费者最关键的在于,大模型时代给消费者提供了空前的决策能力和工具。消费者的决策权力增大了,只要拿个APP,选什么是我说了算,不是商家有什么就能决定消费者的。

今天在现象级、大规模、对等开放协作的宏大市场中,商业变得异常复杂,极为动态,极不确定。企业如何管控服务、商品和业务链,在今天是一个巨大的挑战。

我们发现,过去是以产品为中心,以讨论“产品功能”为主,现在是“产品功能+体验导向”,捆绑的时候必然“服务+内容”。产品原来以功能为主,在中国世界工厂的大背景下,功能已经获得巨大的满足,现在我们必须赋予商品以意义,赋予商品新的精神价值,赋予更广义的价值观主张,彰显消费者的个性化主张,以及极致的商品体验,以体验反向过来带动商品的销售。在这个情况下,我们发现,商品不再是单独的功能,服务要采取多元化,用户需求要个性化,最后回到以“消费者为中心”这一铁律。

第二,价值创造的改变:从连链到织网。

在这个过程中,有一个显著变化:价值链变了——从原来的链式价值创造,转变为以消费者为中心的竞争协作网络。

原来的价值创造是线性的,现在消费者放置在中间。消费者洞察和数据智能放在中间,那就意味着生产的厂长、设计的厂长、管经销商的厂长,有条件全部围绕消费者做事情,数据打通,一起共享,达成共识,统一决策。

原来的价值创造是线性的,现在消费者放置在中间。消费者洞察和数据智能放在中间,那就意味着生产的厂长、设计的厂长、管经销商的厂长,有条件全部围绕消费者做事情,数据打通,一起共享,达成共识,统一决策。

1.人的重构:用户聚集加速,达到1亿用户的时间呈指数级缩短

所谓“人的重构”,就是用户重构,但如果背后加上买卖就是消费者重构。现在人的重构的时间被缩短了,比如DeepSeek7天搞1亿用户,指数型的聚集速度是我们做商业的人从未想过的。我今天可以断言,未来线上的电子商务一定在大模型上做,不会在传统平台上做,并且数年之内就会得到广泛普及。因为人都在大模型上了,人与超级智能系统的互动将占据最大的用户时长,那么他的行为、他的需求、他的特征等全部都会被识别出来,并且用大模型匹配商品的供给。

讨论到这儿就发现,商业的要素变了。电商五要素中最重要的是营销,是流量,是用户时长,用户待在哪的时间决定了生意厚度、高度。用户使用APP、使用超级智能系统的频次与时长,平台上用户的年活、月活、日活,决定了商业价值的大小。因此,在流量、商品、交易、支付、物流五个环节中,流量是王。因为送货的人社会化了,支付社会化了,这是智能商业一个基本盘。因此,我们一定要关注用户的时长,消费者的时长,这是数字商业竞争最重要的要素。

2.场的重构:商品的渠道与分销,配销结构更扁平,市场反馈更快

过去的经销商,不光是囤货,放钱进去,压资产,更重要的是在销商的过程中,品牌商依靠经销商这个信息传导功能的中介——把厂家的商品信息,包括规格、功能、颜色、款式和大小等,传递给了消费者。但是,在互联网时代,由于媒体传导机制,商品与服务信息可以通过互联网,通过APP完整直接的B2C,把中间的信息传导功能挤出——也就是将经销商、代理商挤出。商品信息传导、商品销售和商品销售前中后的服务分别解绑,因此,配货体系发生非常大的变化,市场反馈更快。

在过往的传统零售业中,从品牌商到批发商,批发商再到零售门店,而现在,品牌商可以在天猫开设旗舰店,直接做B2C。一般情况下,上百亿的品牌商和制造商,天猫开设旗舰店,同时,他们会有大几百家专卖店,分别在天猫、京东、拼多多等电商平台开办,然后触达10亿消费者。这有什么好处?旗舰店触达消费者时获得了大量的消费者数据,可以用数据指导经销商配货,指导商品销售业务流程中的各种作业。因此,数据提供了非常好的指南,让B2C变成品牌商操盘的参谋和超级智能助手。

3.货的重构:商品直接面对消费者(DTC)经营(更快模式)

从货的角度看,要完成的动作是商品直接面对消费者的D2C。你可以在生产制造厂打样,可以去卫星工厂,卫星工厂有布局依物流递送,以及商品与消费者距离半径决定。中心工厂或者卫星工厂生产出来的商品,通过前端跟消费者触达的经销网络,或者通过直接面对消费者的DTC体系做快速的响应。线上线下回来的订单,直接到达工厂,生产系统快速翻单响应,所以,组建从用户营销到商品生产、设计,到配货、供应链体系、履约,到消费者反馈完整的一套系统,用这套系统来建立D2C模式。那么,具备这样能力的企业,比传统企业有着巨大的竞争优势。

上述人、货、场技术带来的重构,数据在背后发挥着巨大的价值,业务链条发生了巨大改变。由于时间关系,在这里,履约的重构和组织人才的重构就没有法展开讲了。

03

人性驱动:“意义资本”的价值倍增

当技术把业务链条组织起来,解决了“效率问题”,“意义、情感、体验”就必然成为新的溢价来源和品牌壁垒,经由消费者需求洞察、行为识别而必然能得到一个增长的关键点、增长的抓手。如何理解?

第一,消费主权崛起,人群分化、产品功能与用户体验并重。这是我们面临的商业社会中最大的变革。在这个变革中,从功能价值讲,现在所谓的性价比、方便、品质等都已经得到保证了,那再往上的话,诸如社会贡献、健康、快乐,有吸引力等情感价值就开始凸显。这时候的人群也在分化,按照炫耀式、文艺控、科技达人、虎妈猫爸等文化取向、标签取向形成新的人群分类。这跟商品的功能和商品的资本价值取向,构成了一个对等的默契。

第二,情绪之下,消费者的购物也在发生转变。其中比如功能需求在降低,他人推荐在降低,猎奇尝鲜跟潮流在降低,冲动购买在降低,而取悦自己和彰显个性/品位在升高。

第三,情绪消费的主力是Z世代,他们是超重度AI人群。我们年纪大的人不会订外卖、不会找餐厅,但对于年轻消费者则完全不同,一些平台一过12点开始有各种红包,让消费者在餐厅购物、消费用红包抵扣,甚至可以拆分订单,因为这样可以用更多的红包抵扣,平台希望借用红包刺激、调动消费者的人流并获取行为数据,让体验、服务、留存消费者资产变得更好。所以,一定要清楚,不是摆在商业平台企业面前的消费者都是对的消费者,而是要考虑成本、考虑效率、考虑长期的用户价值。能够在商品销售过程中,同时记录、留存和创造消费者数据资产,这是商业数字化的基本盘。

第四,“内卷、焦虑”下,“反内卷焦虑消费”涌现,创造更多的意义资本。现在的人们,更内卷,更焦虑,然而,吃,的确会缓解压力,这是人性最重要的特征,这样,反内卷的消费来了,比如让你烧烤、海鲜,大快朵颐,会产生减压效果,因此,现代人的焦虑和现代人的反焦虑消费构成了一个匹配。

第五,从家庭结构角度看,“一代户”比例持续增长,城市消费习惯悄然改变。所谓“一代户”,就是房子里住的都是一代人。在京沪、东北、浙江等地,“一代户”比例突破55%,说明消费结构已经发生变化。

第六,消费者的即时零售行为发生现象级别的转变。食色性也,吃是人性的第一性、第一位,比如外卖,如果半小时送不到,我不玩了,我就选另外一家,因此,吃的消费需求不能超过30分钟,15分钟能送到就能持续跟你玩儿。吃可以完成高频的动作,那能不能用吃跟用户达成高频的交易,形成消费习惯之后,再把商品推给他,把万物推给他?所以,即时零售、闪购大战,在快节奏、高速响应下,构成了新的商业逻辑:原来的电商平台一千公里半径送货,现在放到同城搞前置仓,商品用前置仓备货送达,前端营销用APP来触达,用吃、喝调动消费者,形成高频使用。这正是今天商业在数字化、在AI大模型驱动下发生的重大变化。原来平台可以给消费者打标签,比如5000个标签就够,给商品打标签也是一样,但现在即时销售的战场里,要打4万个标签才有效率,然后把时间顺序和本地行为轨迹放进去,用矩阵和蜂窝方式完成履约配送体系建设,这就是现在电商平台正在打得鲜活的、轰轰烈烈的即时零售之战。这场战争的结果是:高频干死低频;日活干死年活;短期干死长期。那么,在这个过程中,商业的链路和经营的哲学有没有发生变化?有没有手段武装来做这件事?并将此变成商业变革的最前端战场。这正在成为未来商业的新常态。

还有比如大数据标签,把标签当成大数据的语料,在商品上、用户上、行为上,都打上标签,形成数据体系,然后用这套数据和模型体系赋予消费者满足个性化的决策要求。因此,企业要建立第四张报表,就是必须要有一个数字资产价值的计算模型,在所有业务中加以记录、分析和布局新的商业动作。

综上所述,数据,正在从“事后记录”,转变为“实时感知流”,算法,从“规则引擎”进化为“自主决策模型”。在AI时代,即时零售最大的资产不是门店或骑手,而是持续迭代的“以消费者为中心的城市商业大模型”。这是做生意的王道。即时零售的终局,不是谁送得更快,而是谁更懂城市,更懂生活,更懂人性。这就是人性驱动商业变革的意义资产价值。

04

AI底座投资:商业文明系统性重构的加速器

今天的AI是不是泡沫?我直接说结论:不是。

今天的科技大厂、数字平台企业都积累了大量的用户、大量的数据、大量的现金流,也形成了大量的应用场景,这跟2000年互联网泡沫完全不同。

我们关注大模型,要关注三个节点:(1)2017年,google发布Transformer;(2)2022年,OpenAI发布 ChatGPT3.5,这是AI产业化大革命真正的开始。美国科技七姊妹、中国BAT等科技平台企业纷纷“All in AI大模型”,把人才、资源、资金、业务全部投入。(3)2025年,DeepSeek R1上线并开源。这让原来的只关注算力的整个产业界,突然发现不对,原来还可以用算法干,而且可以干通。那么,DeepSeek到底成功在哪?一是做了模型结构的优化,二是做了模型训练的优化,三是做了模型推理优化。这一系列动作之后,把算力成本减少了90%,打破了唯算力论的神话,产业界突然发现算法也是另外一条路。由此,资本市场出现了巨大的波动,出现了“东高西低”。

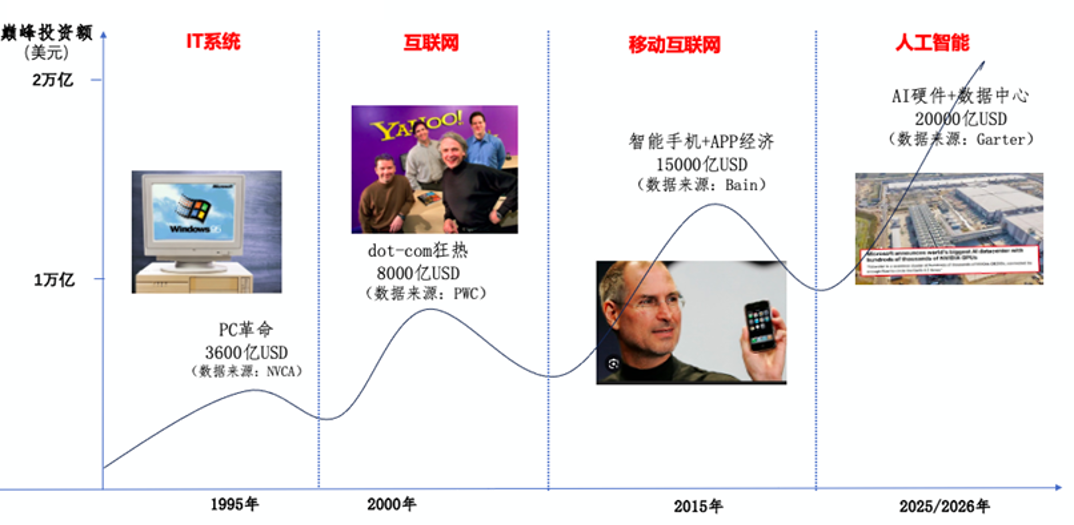

本轮AI大模型技术突破,引发了史上最大规模的投资浪潮。那么,现在对大模型的投资停下来了吗?没有,PC工业革命的时候投了3600亿美元,今天开始投2万亿美元,已经超过当时电信业的整体投资额。多吗?不多,可能还会继续投资加倍。

在这个情况下,我们可以看到,大家都在投智能手机、智能服务器、AI应用软件、AI处理器等,2026年全球AI相关投资将突破2万亿美元,同比增长36%。到现在为止,出现了“碳缩硅胀”现象:2025年10月美国数据中心的投资已经接近美国办公室的投资,并且即将被突破。所以,从投资的导向可以看出,有价值的东西在哪儿,风向在哪儿,我们生意的逻辑一定要架在“云”上,架在大模型上,AI大模型下沉为商业的底座,全方位重构商业逻辑:研发、生产、营销、组织、员工、能力等所有业务体系都需要重构。

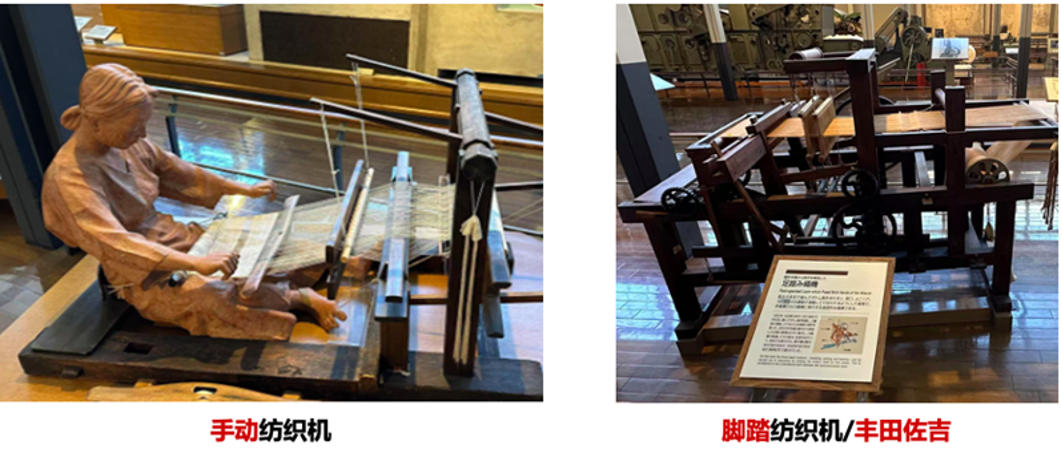

我们以丰田为例说明。

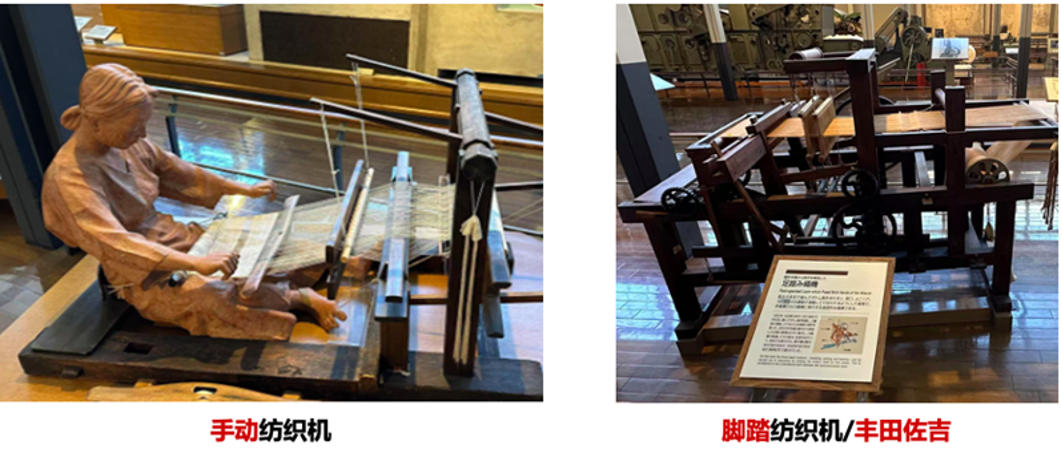

上图是丰田手动纺织机和脚踏纺织机。这是日本最鼎盛的手工业时代的产物。后来丰田纺织从德国买回一台大型的蒸汽机,通过传送带,将动力传递到了纺织生产线上,带动了每一台纺织机,脚踏纺织机被取代了,机器换梭代替了手工换梭,蒸汽机驱动的自动化生产,成为纺织工业革命的主流生产模式。之前穿梭穿得最快的织手工资最高,但到了蒸汽机时代,一个人看可以50台机器,三班倒,电工、自动化的零部件管理人员值钱了,整个就业岗位发生了重新的塑造。

上图是丰田手动纺织机和脚踏纺织机。这是日本最鼎盛的手工业时代的产物。后来丰田纺织从德国买回一台大型的蒸汽机,通过传送带,将动力传递到了纺织生产线上,带动了每一台纺织机,脚踏纺织机被取代了,机器换梭代替了手工换梭,蒸汽机驱动的自动化生产,成为纺织工业革命的主流生产模式。之前穿梭穿得最快的织手工资最高,但到了蒸汽机时代,一个人看可以50台机器,三班倒,电工、自动化的零部件管理人员值钱了,整个就业岗位发生了重新的塑造。

那到今天,之前的蒸汽机火车头相当于今天的AI算力和模型底座,如果不改变流程,不换工具,不创造一个像丰田这样的精益生产模式,生产生意就做不下去。当年,丰田的儿子跑到纽约,买了一辆雪佛兰车,用了五年的时间解剖、模仿,终于做出了自己的第一辆丰田车。这就是丰田的创业故事。也是手工纺织业到纺织大工业升级和重生的故事。

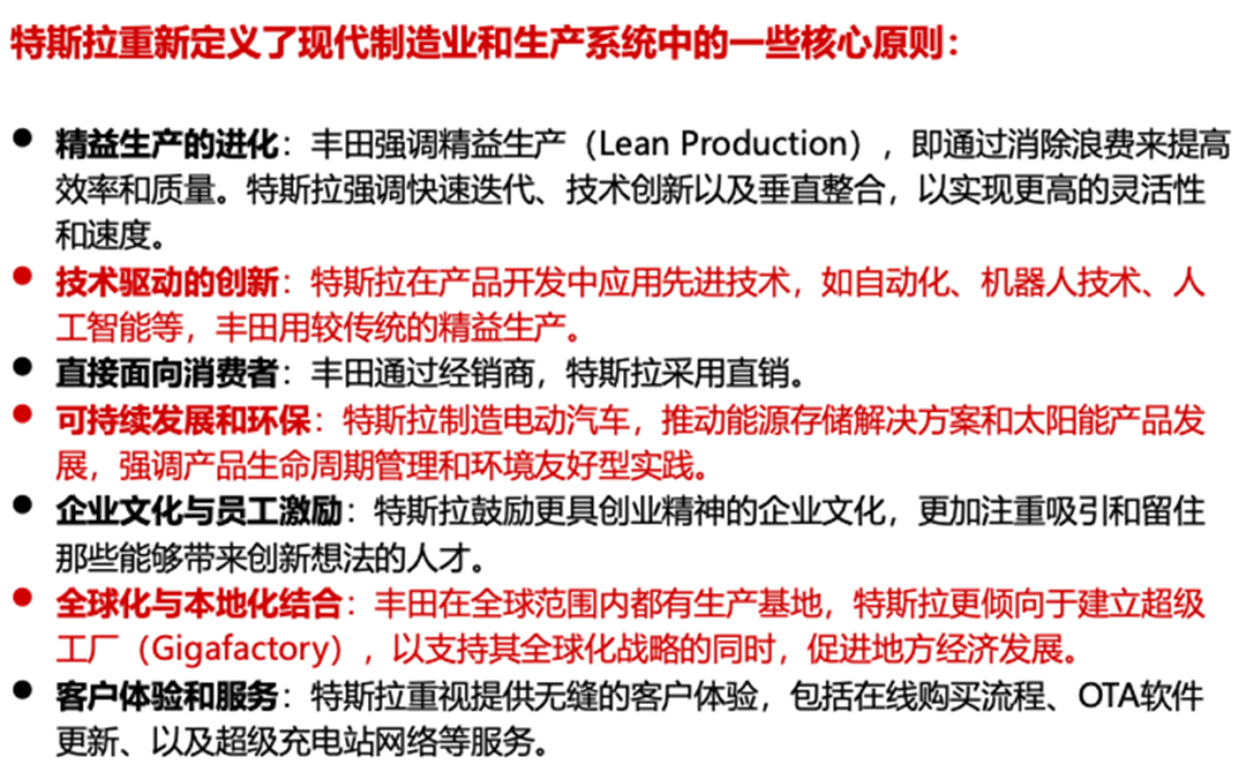

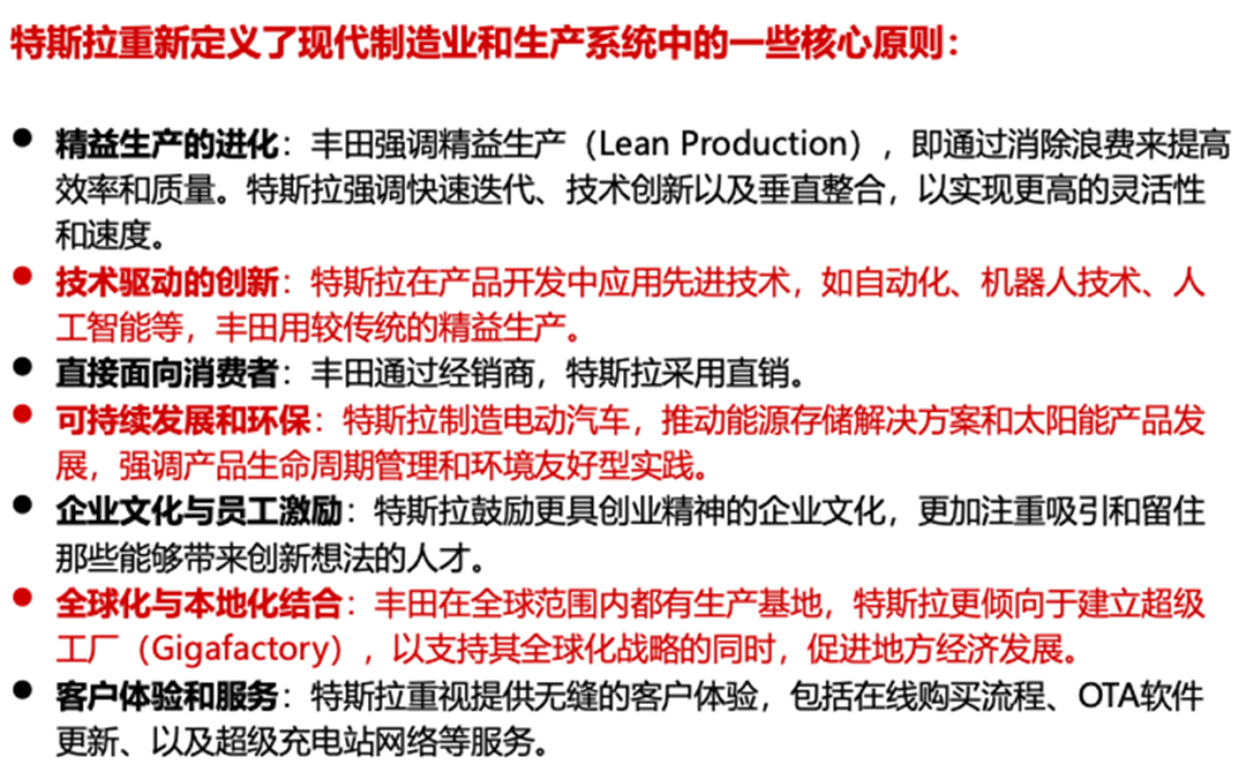

在这里推荐一本书:《从丰田主义到特斯拉主义》。我让AI通义总结出一页纸的内容提要,如下图——

我因为去过丰田,跟丰田的副总裁有过深入的沟通,知道这个提要总结的好与不好。当我们认为它总结的很好的时候,我却认为落后,没跟上时代,没看到什么是特斯拉主义。汽车工业时代的这一页早翻过去了。现在车的价值在于自动辅助驾驶系统,在特斯拉新建的20万张GPU卡的算力中心,当特斯拉通过收集汽车行驶的数据,并用模型跑通自动辅助驾驶系统的时候,在FSD操控下,人们可以把车全放出去,让它自己开。因此,将来的车不会在停车场,它要么是充电中,要么是跑在路上。基于此,整个城市、房地产、停车场会进行重大的重构。那么,以此逻辑为基础,特斯拉能不能做出来10万亿美元的市值?值得我们关注。我认为,这才是真正的特斯拉主义。所以,只研究那辆车,那是“特斯拉汽车主义”,不是生态化的、面向未来的特斯拉主义。

我因为去过丰田,跟丰田的副总裁有过深入的沟通,知道这个提要总结的好与不好。当我们认为它总结的很好的时候,我却认为落后,没跟上时代,没看到什么是特斯拉主义。汽车工业时代的这一页早翻过去了。现在车的价值在于自动辅助驾驶系统,在特斯拉新建的20万张GPU卡的算力中心,当特斯拉通过收集汽车行驶的数据,并用模型跑通自动辅助驾驶系统的时候,在FSD操控下,人们可以把车全放出去,让它自己开。因此,将来的车不会在停车场,它要么是充电中,要么是跑在路上。基于此,整个城市、房地产、停车场会进行重大的重构。那么,以此逻辑为基础,特斯拉能不能做出来10万亿美元的市值?值得我们关注。我认为,这才是真正的特斯拉主义。所以,只研究那辆车,那是“特斯拉汽车主义”,不是生态化的、面向未来的特斯拉主义。

因此,怎么讨论未来?这是一套智能的、数据的生态体系,单点地讨论汽车的制造和销售已经过时,汽车工业已经变成汽车社会开放的运营系统,变成生活方式的重大转型,汽车资产已经变成可流动资产。我买第一辆特斯拉的时候,一脚油门一脚刹车,全被它采集成数据,重要的是,它用数据训练智能,这,再也不再只是一辆物理的电车,而是一个新能源电力驱动下的超级智能生态系统。

回到创新理论,人类社会今天面临的是突变性的、不确定性变革,在这种情形下,10%的能力可以有1000倍的价值,但另外90%的能力可以归零了——尽管这些能力看起来有用,而实际上没用。比如照明,你做蜡烛做得再好,也比不过做电灯泡,蜡烛做得再好,也没有未来;你懂得蜡烛的经营管理,也未必懂电力系统驱动下机械化、自动化大生产的经营管理,因为这是完全不同的生态,也是完会不同的时代平台。这一点,对于今天来说,同样如此。那些懂工业系统的,往往并不懂得用AI武装起来?所以,今天在电力系统的支持下,我们有工厂,我们用动力系统做底座,我们知道在工业革命下生意怎么做?经营管理怎么做?创新怎么组织?产品怎么做?服务怎么做?但是,同样的道理,AI大模型来了,AI算力和大模型成为了生产和商业的底座,我们是否也知道生产怎么做?生意如何做呢?实际上,这其中逻辑已经发生了重大改变,这需要我们重新学习。更重要的是我们需要知道“怎么学”而不是“学什么”?

今天的分享到此结束。谢谢大家。

来源:华夏基石e洞察(ID:chnstonewx)

本文根据高红冰教授在2025华夏基石第12届十月管理高峰论坛上的演讲整理,文章仅代表作者本人观点

我是2012年加入阿里巴巴的,从当年淘宝交易额4200亿,12年以来一直陪伴走到了去年底的接近9万亿。2012年加入阿里巴巴之前,我曾断言,阿里巴巴未来10年交易额会超过10万亿。之后,我就围绕10万亿平台经济交易规模的发展路径,系统设计阿里巴巴的战略和政策研究,这是在一个互联网驱动的商业系统现象级的高增长情况下来设定的战略话题,不是小的局部的某一个判断,可以说,某种程度上,它代表了这个阶段的互联网商业变革的主逻辑和主脉络。

我的分享有四个部分。前言部分:回应大周期主题;第一部分:谈谈技术对商业要素的重构(人、货、场、履约)。第二部分:人性驱动下的“意义资本”的价值倍增;第三部分:大模型时代的投资,即把商业跟大模型拉到一起看投资:资本市场的投资,企业自己要不要投资,以及AI人才的投资怎么做。

01

大周期的N种定义:技术产业与经济社会的阶段划分

第一种定义:未来学家托夫勒把人类文明史划分为三次浪潮,即分为第一次浪潮——农业革命;第二次浪潮——工业革命;第三次浪潮:信息革命。

第二种定义:技术革命的五次浪潮,即演化经济学家卡洛塔·佩蕾丝的技术-经济范式理论——

• 第一次浪潮(1771年起):机械化与运河时代,以纺织机械化和水力驱动为标志;

• 第二次浪潮(1829年起):蒸汽与铁路时代,推动全国铁路网和电报系统建设;

• 第三次浪潮(1875年起):钢铁、电力与重工业时代,形成大规模基础设施网络;

• 第四次浪潮(1908年起):石油、汽车与大规模生产时代,催生现代城市与公路体系;

• 第五次浪潮(1971年起):信息与通信时代,以微电子、互联网和数字基建为核心。

第三种定义:四次工业革命。这是目前最为通行的说法。

第四种定义:“三浪论”。今天我从经济的角度来报告一下我们三年前的一个研究成果——“三浪论”,即过去70年,数字经济发生了三次浪潮,基本上每20多年一个周期。我们之所以将数字经济进行这样划分,是为了更深入更清楚地看到经济、产业变革的实质和焦点。

第二浪:2000年—2022年。2000年以后,尤其是2008年、2009年移动互联网爆炸增长,推动了平台经济高速发展,进入到一个新的发展阶段。这个阶段出现了超级平台企业,如美国的七姊妹,中国的BAT等,苹果、微软超过了3万亿美元,中国腾讯、阿里一度达到了9000亿美元。

如果以这个量级为基础讨论商业和产业的生态,那么,从CEO角度应该如何建立起新一套新的管理哲学?在这个数字经济阶段,平台运营管理绝不是关起门可以做的,这时候的平台企业跟生态的方方面面都要发生各种各样的重大关联。

以淘宝为例,平台上有1000万个商家、10亿消费者,以及上百万服务商,每天都在开展大规模协作,各种利益关系、各种分工、各种开放合作都在发生,这就要用新的管理哲学去架构。如果哪个环节做错了,企业发展就会受到重大阻碍。比如商品问题,消费者体验问题,商家服务管理问题,平台与商家的管理系统和数据分享问题,以及传播与各种事件的管控问题等,平台企业已经处在高度社会化环境下,原有的局域网的企业管理经验和方法已经难以适应。

在美国,七姊妹积累了大量的消费者和用户,Facebook有超过30亿用户,微信十几个亿用户,淘宝、支付宝也有十几亿用户。如何看平台企业,如何理解大数据?实际上,在APP推广普及以后,产业了大数量级的规模用户,用户使用过程中,经由一个账户、一个密码沉淀数据,生产数据,平台企业将数据打标分类,对数据进行加工生产,从而驱动商业、驱动业务,数据的使用变成平台经济的发展动力。因此,数字资产、数据驱动的商业,在平台上体现得淋漓尽致,用平台买卖商品、社交、投资、理财等,必然要跟数据发生关系,离开这些数据关系,肯定做不好平台经济,这就是我们所讲的数据驱动生产力和经济发展有关键。

第三浪:2022年—2022年以后,进入第三个浪潮——智能化浪潮。代表性企业如英伟达,市值已过5万亿美元。

三年前我曾断言,10年之内这个阶段将会出现10万亿美元市值的公司。做这样的断言容易,但背后蕴含的发展动力学、组织、管理、创新和整个产业界的转型怎么做却会牵涉到很多的问题。这两天,英伟达市值已过5万亿美元,从IT到互联网,苹果穿越过来能不能成功?微软穿越过来能不能成功?OpenAI是这次变革最大的发动机,当我们跟随着往前走的时候,发现互联网平台企业有天然的优势:有大量的用户数据、储备着大量的现金、各种应用场景、各种各样的人才,以及创新型的组织,都是拥抱这个变革的资源所在。但是,这里的玩法不是用互联网的玩法,要改变另一个创新视角:就是用数据、智能的方式重构应用场景和业务,尤其是对组织要进行重大变革,互联网的应用场景并不是AI大模型的应用场景,也就是说,用互联网的成功干不成智能化的成功——八成干不成,两成能干成。IT时代成功的企业穿越到平台经济时代的企业,只有苹果和微软成功了。其他的都被边缘化,所谓边缘化,是指市值不超过5000亿美元。所以,互联网到来的时候,商业生态在重新塑造,重新分化,重新定位。这一轮AI大模型来临,商业及商业的各个要素更面临一场空前的从底盘变革的重构。

我讲的“三浪”,以20多年为一个周期。现在,进入一个新的周期,我们为这个周期的发展做好准备了吗?如何解决我们当下面临的AI大模型产业变革带来的焦虑和困惑?

那么,从更长的时间段来看,从工业革命走到今天的数字革命,我们的商业发生着怎么样的变化?

工业革命后,世界上出现了各种产品的大规模生产,为解决规模生产的销售问题,随之产生了配套的大规模零售体系,比如奥特莱斯、沃尔玛。与规模化生产、规模零售相适应,随之产生了标准化的生产组织方式,这是工业革命的成果。但是,今天,这个产业和商业的逻辑发生了重大变化,出现大量的需求个性化后,规模化生产怎么适配个性化需求?这给我们商业的发展带来了巨大的挑战。

还出现了一个新的现象,即履约和交付的社会化。想象一下,今天帮我们做商品送达和履约的,是那些跑外卖、送货的快递员,他们人数已经近千万。所谓履约的社会化,就是做企业的,你不用管那么多了,你做出商品,就有人帮助你将它送到消费者那里,这个履约的社会化和规模化,由于大规模专业化分工,形成了更低的履约成本。试想一下,一天这么多包裹产生出来,谁来组织跨过那么多的履约主体完美地送到消费者手中?这是一个多么了不起的、现象级的巨大组织系统。这很值得大家关注和讨论。所以,商业的社会化发展,已经不是过去关起门来做的模式,而是一个巨大的对等开放和社会化协作系统。

02

技术驱动:“人货场履约”四要素的重构

技术到底对商业要素产生什么重大影响?我们分别从人、货、场、履约四要素来讨论。

人的重塑,从静态数字标签,到动态行为识别,原来是把数据拿过来做统计分析,现在是每一秒的行为都转变成即时化的数据流,用数据来驱动来做商业。货的重塑,从货的角度理解,原来是人找货,现在是货找人;原来是B2C,现在是C2B。场的重塑,数字时代,场是无所不在的,人在哪儿,场在哪儿,没有固定的场,是动态的场,是移动的场,今天来看,线上线下就是一个伪命题。线下商业如果不是用线上APP把人与商品的打通数据捆绑在于一起,商业没法做。然后,讨论履约的重塑,路径和时空的重叠问题,再到组织,从人的树状组织,到人与AI数字人的协同网络,AI时代的企业组织,人与AI数字人的配比关系,可能是1:1000,即一个人配1000个数字人。

第一,数字化和大模型驱动,转向消费者为中心,重构了“人货场履约”的关系。

在数字化场景下,我们会发现,用户变了,商品变了,履约也在变,场景也在变,所有关系都在转变,最关键的是从“产品为中心”转向了“消费者为中心”。现在大家经常说“商业本质没有变过”,千万别信这句话,这句话是对商家说的。虽然还是买卖关系,但今天倒过来了,是从卖到买,这里的实质是消费者的需求在变,消费者与商品的关系在变。数字化赋能消费者最关键的在于,大模型时代给消费者提供了空前的决策能力和工具。消费者的决策权力增大了,只要拿个APP,选什么是我说了算,不是商家有什么就能决定消费者的。

今天在现象级、大规模、对等开放协作的宏大市场中,商业变得异常复杂,极为动态,极不确定。企业如何管控服务、商品和业务链,在今天是一个巨大的挑战。

我们发现,过去是以产品为中心,以讨论“产品功能”为主,现在是“产品功能+体验导向”,捆绑的时候必然“服务+内容”。产品原来以功能为主,在中国世界工厂的大背景下,功能已经获得巨大的满足,现在我们必须赋予商品以意义,赋予商品新的精神价值,赋予更广义的价值观主张,彰显消费者的个性化主张,以及极致的商品体验,以体验反向过来带动商品的销售。在这个情况下,我们发现,商品不再是单独的功能,服务要采取多元化,用户需求要个性化,最后回到以“消费者为中心”这一铁律。

第二,价值创造的改变:从连链到织网。

在这个过程中,有一个显著变化:价值链变了——从原来的链式价值创造,转变为以消费者为中心的竞争协作网络。

1.人的重构:用户聚集加速,达到1亿用户的时间呈指数级缩短

所谓“人的重构”,就是用户重构,但如果背后加上买卖就是消费者重构。现在人的重构的时间被缩短了,比如DeepSeek7天搞1亿用户,指数型的聚集速度是我们做商业的人从未想过的。我今天可以断言,未来线上的电子商务一定在大模型上做,不会在传统平台上做,并且数年之内就会得到广泛普及。因为人都在大模型上了,人与超级智能系统的互动将占据最大的用户时长,那么他的行为、他的需求、他的特征等全部都会被识别出来,并且用大模型匹配商品的供给。

讨论到这儿就发现,商业的要素变了。电商五要素中最重要的是营销,是流量,是用户时长,用户待在哪的时间决定了生意厚度、高度。用户使用APP、使用超级智能系统的频次与时长,平台上用户的年活、月活、日活,决定了商业价值的大小。因此,在流量、商品、交易、支付、物流五个环节中,流量是王。因为送货的人社会化了,支付社会化了,这是智能商业一个基本盘。因此,我们一定要关注用户的时长,消费者的时长,这是数字商业竞争最重要的要素。

2.场的重构:商品的渠道与分销,配销结构更扁平,市场反馈更快

过去的经销商,不光是囤货,放钱进去,压资产,更重要的是在销商的过程中,品牌商依靠经销商这个信息传导功能的中介——把厂家的商品信息,包括规格、功能、颜色、款式和大小等,传递给了消费者。但是,在互联网时代,由于媒体传导机制,商品与服务信息可以通过互联网,通过APP完整直接的B2C,把中间的信息传导功能挤出——也就是将经销商、代理商挤出。商品信息传导、商品销售和商品销售前中后的服务分别解绑,因此,配货体系发生非常大的变化,市场反馈更快。

在过往的传统零售业中,从品牌商到批发商,批发商再到零售门店,而现在,品牌商可以在天猫开设旗舰店,直接做B2C。一般情况下,上百亿的品牌商和制造商,天猫开设旗舰店,同时,他们会有大几百家专卖店,分别在天猫、京东、拼多多等电商平台开办,然后触达10亿消费者。这有什么好处?旗舰店触达消费者时获得了大量的消费者数据,可以用数据指导经销商配货,指导商品销售业务流程中的各种作业。因此,数据提供了非常好的指南,让B2C变成品牌商操盘的参谋和超级智能助手。

3.货的重构:商品直接面对消费者(DTC)经营(更快模式)

从货的角度看,要完成的动作是商品直接面对消费者的D2C。你可以在生产制造厂打样,可以去卫星工厂,卫星工厂有布局依物流递送,以及商品与消费者距离半径决定。中心工厂或者卫星工厂生产出来的商品,通过前端跟消费者触达的经销网络,或者通过直接面对消费者的DTC体系做快速的响应。线上线下回来的订单,直接到达工厂,生产系统快速翻单响应,所以,组建从用户营销到商品生产、设计,到配货、供应链体系、履约,到消费者反馈完整的一套系统,用这套系统来建立D2C模式。那么,具备这样能力的企业,比传统企业有着巨大的竞争优势。

上述人、货、场技术带来的重构,数据在背后发挥着巨大的价值,业务链条发生了巨大改变。由于时间关系,在这里,履约的重构和组织人才的重构就没有法展开讲了。

03

人性驱动:“意义资本”的价值倍增

当技术把业务链条组织起来,解决了“效率问题”,“意义、情感、体验”就必然成为新的溢价来源和品牌壁垒,经由消费者需求洞察、行为识别而必然能得到一个增长的关键点、增长的抓手。如何理解?

第一,消费主权崛起,人群分化、产品功能与用户体验并重。这是我们面临的商业社会中最大的变革。在这个变革中,从功能价值讲,现在所谓的性价比、方便、品质等都已经得到保证了,那再往上的话,诸如社会贡献、健康、快乐,有吸引力等情感价值就开始凸显。这时候的人群也在分化,按照炫耀式、文艺控、科技达人、虎妈猫爸等文化取向、标签取向形成新的人群分类。这跟商品的功能和商品的资本价值取向,构成了一个对等的默契。

第二,情绪之下,消费者的购物也在发生转变。其中比如功能需求在降低,他人推荐在降低,猎奇尝鲜跟潮流在降低,冲动购买在降低,而取悦自己和彰显个性/品位在升高。

第三,情绪消费的主力是Z世代,他们是超重度AI人群。我们年纪大的人不会订外卖、不会找餐厅,但对于年轻消费者则完全不同,一些平台一过12点开始有各种红包,让消费者在餐厅购物、消费用红包抵扣,甚至可以拆分订单,因为这样可以用更多的红包抵扣,平台希望借用红包刺激、调动消费者的人流并获取行为数据,让体验、服务、留存消费者资产变得更好。所以,一定要清楚,不是摆在商业平台企业面前的消费者都是对的消费者,而是要考虑成本、考虑效率、考虑长期的用户价值。能够在商品销售过程中,同时记录、留存和创造消费者数据资产,这是商业数字化的基本盘。

第四,“内卷、焦虑”下,“反内卷焦虑消费”涌现,创造更多的意义资本。现在的人们,更内卷,更焦虑,然而,吃,的确会缓解压力,这是人性最重要的特征,这样,反内卷的消费来了,比如让你烧烤、海鲜,大快朵颐,会产生减压效果,因此,现代人的焦虑和现代人的反焦虑消费构成了一个匹配。

第五,从家庭结构角度看,“一代户”比例持续增长,城市消费习惯悄然改变。所谓“一代户”,就是房子里住的都是一代人。在京沪、东北、浙江等地,“一代户”比例突破55%,说明消费结构已经发生变化。

第六,消费者的即时零售行为发生现象级别的转变。食色性也,吃是人性的第一性、第一位,比如外卖,如果半小时送不到,我不玩了,我就选另外一家,因此,吃的消费需求不能超过30分钟,15分钟能送到就能持续跟你玩儿。吃可以完成高频的动作,那能不能用吃跟用户达成高频的交易,形成消费习惯之后,再把商品推给他,把万物推给他?所以,即时零售、闪购大战,在快节奏、高速响应下,构成了新的商业逻辑:原来的电商平台一千公里半径送货,现在放到同城搞前置仓,商品用前置仓备货送达,前端营销用APP来触达,用吃、喝调动消费者,形成高频使用。这正是今天商业在数字化、在AI大模型驱动下发生的重大变化。原来平台可以给消费者打标签,比如5000个标签就够,给商品打标签也是一样,但现在即时销售的战场里,要打4万个标签才有效率,然后把时间顺序和本地行为轨迹放进去,用矩阵和蜂窝方式完成履约配送体系建设,这就是现在电商平台正在打得鲜活的、轰轰烈烈的即时零售之战。这场战争的结果是:高频干死低频;日活干死年活;短期干死长期。那么,在这个过程中,商业的链路和经营的哲学有没有发生变化?有没有手段武装来做这件事?并将此变成商业变革的最前端战场。这正在成为未来商业的新常态。

还有比如大数据标签,把标签当成大数据的语料,在商品上、用户上、行为上,都打上标签,形成数据体系,然后用这套数据和模型体系赋予消费者满足个性化的决策要求。因此,企业要建立第四张报表,就是必须要有一个数字资产价值的计算模型,在所有业务中加以记录、分析和布局新的商业动作。

综上所述,数据,正在从“事后记录”,转变为“实时感知流”,算法,从“规则引擎”进化为“自主决策模型”。在AI时代,即时零售最大的资产不是门店或骑手,而是持续迭代的“以消费者为中心的城市商业大模型”。这是做生意的王道。即时零售的终局,不是谁送得更快,而是谁更懂城市,更懂生活,更懂人性。这就是人性驱动商业变革的意义资产价值。

04

AI底座投资:商业文明系统性重构的加速器

今天的AI是不是泡沫?我直接说结论:不是。

今天的科技大厂、数字平台企业都积累了大量的用户、大量的数据、大量的现金流,也形成了大量的应用场景,这跟2000年互联网泡沫完全不同。

我们关注大模型,要关注三个节点:(1)2017年,google发布Transformer;(2)2022年,OpenAI发布 ChatGPT3.5,这是AI产业化大革命真正的开始。美国科技七姊妹、中国BAT等科技平台企业纷纷“All in AI大模型”,把人才、资源、资金、业务全部投入。(3)2025年,DeepSeek R1上线并开源。这让原来的只关注算力的整个产业界,突然发现不对,原来还可以用算法干,而且可以干通。那么,DeepSeek到底成功在哪?一是做了模型结构的优化,二是做了模型训练的优化,三是做了模型推理优化。这一系列动作之后,把算力成本减少了90%,打破了唯算力论的神话,产业界突然发现算法也是另外一条路。由此,资本市场出现了巨大的波动,出现了“东高西低”。

本轮AI大模型技术突破,引发了史上最大规模的投资浪潮。那么,现在对大模型的投资停下来了吗?没有,PC工业革命的时候投了3600亿美元,今天开始投2万亿美元,已经超过当时电信业的整体投资额。多吗?不多,可能还会继续投资加倍。

在这个情况下,我们可以看到,大家都在投智能手机、智能服务器、AI应用软件、AI处理器等,2026年全球AI相关投资将突破2万亿美元,同比增长36%。到现在为止,出现了“碳缩硅胀”现象:2025年10月美国数据中心的投资已经接近美国办公室的投资,并且即将被突破。所以,从投资的导向可以看出,有价值的东西在哪儿,风向在哪儿,我们生意的逻辑一定要架在“云”上,架在大模型上,AI大模型下沉为商业的底座,全方位重构商业逻辑:研发、生产、营销、组织、员工、能力等所有业务体系都需要重构。

我们以丰田为例说明。

那到今天,之前的蒸汽机火车头相当于今天的AI算力和模型底座,如果不改变流程,不换工具,不创造一个像丰田这样的精益生产模式,生产生意就做不下去。当年,丰田的儿子跑到纽约,买了一辆雪佛兰车,用了五年的时间解剖、模仿,终于做出了自己的第一辆丰田车。这就是丰田的创业故事。也是手工纺织业到纺织大工业升级和重生的故事。

在这里推荐一本书:《从丰田主义到特斯拉主义》。我让AI通义总结出一页纸的内容提要,如下图——

因此,怎么讨论未来?这是一套智能的、数据的生态体系,单点地讨论汽车的制造和销售已经过时,汽车工业已经变成汽车社会开放的运营系统,变成生活方式的重大转型,汽车资产已经变成可流动资产。我买第一辆特斯拉的时候,一脚油门一脚刹车,全被它采集成数据,重要的是,它用数据训练智能,这,再也不再只是一辆物理的电车,而是一个新能源电力驱动下的超级智能生态系统。

回到创新理论,人类社会今天面临的是突变性的、不确定性变革,在这种情形下,10%的能力可以有1000倍的价值,但另外90%的能力可以归零了——尽管这些能力看起来有用,而实际上没用。比如照明,你做蜡烛做得再好,也比不过做电灯泡,蜡烛做得再好,也没有未来;你懂得蜡烛的经营管理,也未必懂电力系统驱动下机械化、自动化大生产的经营管理,因为这是完全不同的生态,也是完会不同的时代平台。这一点,对于今天来说,同样如此。那些懂工业系统的,往往并不懂得用AI武装起来?所以,今天在电力系统的支持下,我们有工厂,我们用动力系统做底座,我们知道在工业革命下生意怎么做?经营管理怎么做?创新怎么组织?产品怎么做?服务怎么做?但是,同样的道理,AI大模型来了,AI算力和大模型成为了生产和商业的底座,我们是否也知道生产怎么做?生意如何做呢?实际上,这其中逻辑已经发生了重大改变,这需要我们重新学习。更重要的是我们需要知道“怎么学”而不是“学什么”?

今天的分享到此结束。谢谢大家。